2シーズン前に連覇を達成し、昨シーズンも32勝9敗で最高勝率を記録したアルバルク東京が、今シーズンは15勝12敗(第16節 *2021年1月2~5日開催まで)と早くも昨シーズンの負け数を上回っています。

Bリーグのブースターとして気になったので、昨シーズンのスタッツとの比較で、どこが変わったのか解き明かしたいと思います。

と勇ましく書いたものの、書き手は今シーズンのアルバルク東京の試合を観ていません。(京都ハンナリーズの試合は欠かさず観ていますが、今シーズンは京都ハンナリーズとアルバルク東京の試合がまだ行われていないのです。)そのため、おかしなことを書くかも知れませんが、そんな時はこの人は今シーズンのアルバルク東京の試合を観もしないで書いてるということを思い出していただけると幸いです。

それでは、本題に入ります。

アルバルク東京に対しては、

・堅固な守備

昨シーズンはB1最少失点

・手堅い攻撃

ピックアンドロールを多用し、ズレを作って良い形で攻撃を終える

ターンオーバーが少ない

・終盤も強い

後半も守備の強度が落ちない

という印象があります。

まずは、昨シーズンと今シーズンのアルバルク東京の1試合平均得点と失点を並べてみることで、守備面と攻撃面のどちらで大きな違いが生じているかのあたりを付けたいと思います。

得点力は大きく変わりませんが、リーグ随一の守備力に異変が生じていることが読み取れます。

次に、守備面のスタッツを並べて、細かく見ていきたいと思います。

ここから読み解けるのは、

・3点シュートの守りは相変わらず固い

・相手チームのスティールは相変わらず少なく、攻撃が手堅い

・相手チームの2点シュートの成功率が高くなっている(※)

・フィールドゴールを打たれる本数が増えている

・昨シーズンよりもリバウンドを取られている(※)

・ペイントエリアでの失点が増えている(※)

・セカンドチャンスからの失点が増えている(※)

ということで、※の項目を総合するとゴール下の圧が弱まっていることが垣間見えます。フィールドゴールの被試投数も増えていて、フリースローも増えているので、相手チームが攻めあぐねる時間が短くなっていることも読み解けます。

また、速攻からの失点や、ターンオーバーからの失点が多い訳ではないので、ハーフコートオフェンスで2点シュートを決められる確率が上がったといえます。

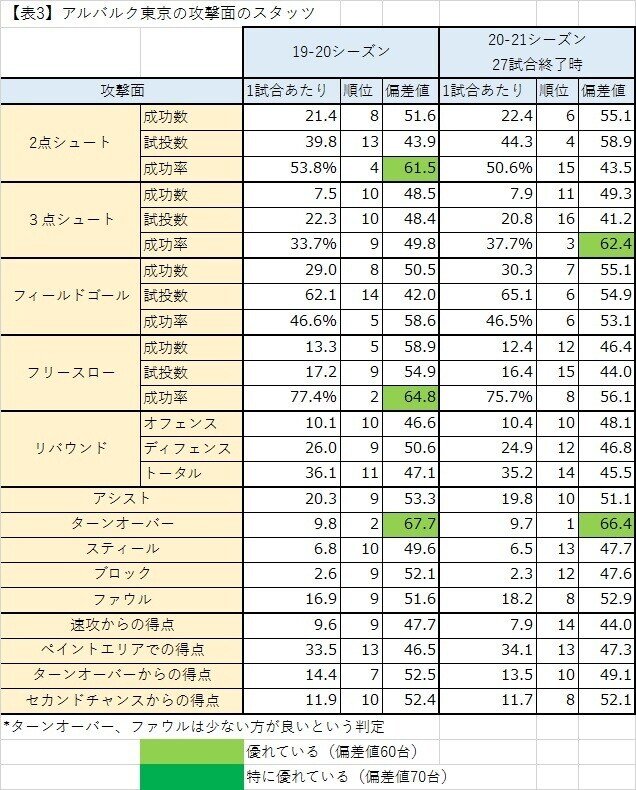

今度は、攻撃面のスタッツも見ていきましょう。

ここから読み解けるのは、

・ターンオーバーが相変わらず少なく、攻撃が手堅い

・2点シュートは試投数が上がったが、成功率は下がった

・3点シュートは試投数が下がったが、成功率は上がった

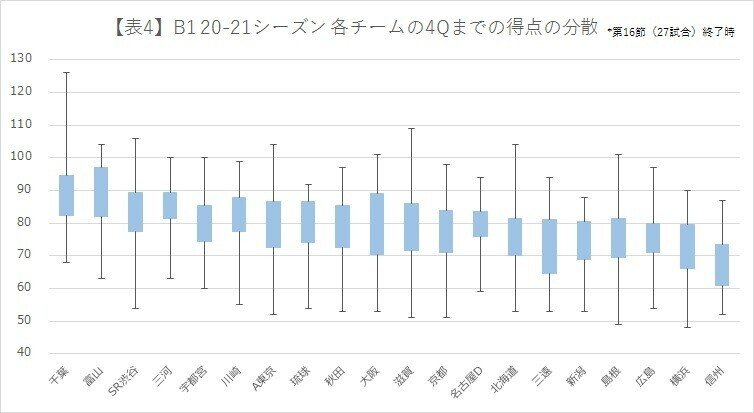

ということで、ゴール下で優位に立てていないのではないかと思います。また、2点シュートの平均成功率がリーグ15位で、3点シュートの平均成功率がリーグ3位のため、試合毎の得点のバラツキが大きいです。

27試合の内、上位25%にあたる得点(86.5点)と下位25%にあたる得点(72.5点)の差は14点でリーグで5番目に大きいです。因みに、バラツキが最少なのは名古屋ダイヤモンドドルフィンズで中央値では78.0点とアルバルク東京の81.0点を3点下回りますが、下位25%は76.0点と3.5点上回ります。また、シーホース三河は中央値が4番目に高く、バラツキは2番目に少ないです。

最後に、各Qの平均得点・失点を並べます。

得点では大きな差はありませんが、失点は全Qで昨シーズンよりも多くなっています。特に、3Qの得失点差が昨シーズンの+3から今シーズンは±0に下がり、後半の3Q、4Qの平均失点が20を超えています。

おさらいすると、昨シーズンとの大きな違いは

・守備ではゴール下での失点が増えて、相手チームが攻撃にかける時間も短くなっている

・攻撃では2点シュートの確率が下がり、3点シュートの確率が上がり試合毎の得点のバラツキが大きい

・後半の失点が増えている

ということになります。

今シーズンのアルバルク東京の試合を観もしないで書いてる私が書けるのはここまでです。

本当に最後に考えたいのは、アルバルク東京が変わったのか、それとも他のチームが変わったのかということ。

というのも、今シーズンはレギュレーションが大きく変わり、ベンチ登録できる外国籍選手が3名までと1名増えました。コートに同時に立てるのは2名までと変わりませんが、外国籍選手間でプレータイムをシェアできるようになり、後半の疲労蓄積度合いが緩和されたはず。このことが、ゴール下での失点増や後半の失点増の一因かも知れません。また、ガードの外国籍選手が増えたことでピックアンドロールの守備対応力が向上したのかも知れません。

長々と書きましたが、今シーズンのアルバルク東京の試合を観もしないで書いてるため、文章よりも5つの表の方が大事です。これらの表が、アルバルク東京の試合を昨シーズンから観続けている方が感じている何かの裏付けになったり、バスケットボールを深く理解されている方が踏み込んだ考察をする手助けになれば幸甚です。

原稿用紙5枚を超す長さになってしまいましたが、ここまで読んでいただき、ありがとうございます。